最近,解放日报·上观新闻“民声直通车”接到一通求助电话。电话中,小李讲述了自己的“被骗”经历:9月,他看到一则“展会充场500人”的招聘后,便报了名。很快,他就被拉入一个聊天群,可没想到,按要求留下个人信息后,该群聊竟被直接解散了。

近些年来,不少求职者会选择“充场”打零工。记者梳理发现,市场上的“充场”兼职主要分两种:一种是为各类活动凑人数,制造热闹假象;另一种是为各种App注册“充场”,利用新人福利和推荐奖励牟利。在各大社交平台,“简单充个人数,日结300元,全程无风险”的广告语,吸引不少学生、上班族等参与。然而,这些看似轻松的兼职背后,隐藏着个人信息被批量收割、数字身份被窃取,甚至卷入诈骗的多重风险。

“充场”现场,一名男子手握多部手机收取验证码。

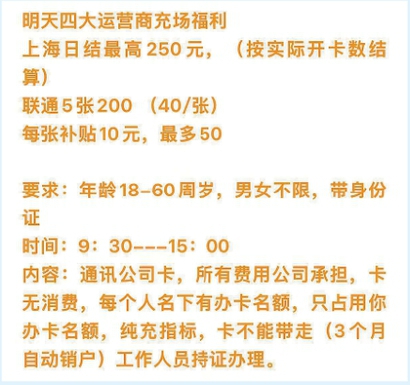

小张看到的办卡“充场”招聘信息。

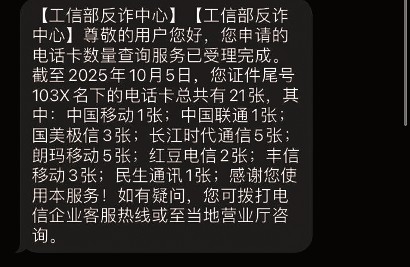

小张查询名下电话卡,竟有21张。

“充场”完成哪些任务

第一个任务是用组长提供的手机号注册数字人民币账户;第二个任务更蹊跷:将一个原本绑定自己支付宝的闲鱼账号,更换为工作人员提供的手机号

相较于小李交出个人信息后的一无所获,小张倒是获取了相应报酬,只是个人信息上交的“后遗症”,在一年后才显现出来。

今年9月,小张因工作原因前去营业厅办理新的电话卡,结果被告知名下电话卡已超过10张,无法办理。他赶忙通过工信部小程序查询,发现名下竟有21张电话卡,其中有不少是“170”开头的虚拟运营商办理的虚拟号。他仔细回想,怀疑跟去年参加的两次“充场”兼职脱不了关系。

“一场是给运营商冲业绩,就是用我的额度办电话卡,印象中几大运营商都有,办了10张,最后都留在那里了,他们说3个月后会自动注销。也可能是第二场App‘充场’泄露的(个人信息),但我压根没有印象开通过这些卡。”小张说。

App“充场”兼职的招聘信息,几乎随处可见。很多类似的招聘信息里仅声明需要带身份证、银行卡,注册App,提高应用的知名度,完成任务后可赚取260元。为了摸清其中的套路,记者报名前去体验。

9月的一个早上,记者根据指引来到万科七宝国际3期25幢315室。这里没有悬挂任何公司的牌子,透过玻璃可以看到内部仅摆放了几张桌椅。门前,有不少年轻的面孔在等候。临近9时,一名男子前来开门,领大家进入房间并将前来参与兼职的人分成3组,每组4人,各自在一个工作人员的带领下开始做任务。

“先下载一下这些App。”说着,记者所在小组的组长将一堆App的名字发在临时组建的群里,还要求大家将自己的姓名、手机号、身份证号、银行卡号等个人信息发到群里。一上来就先要个人信息?面对大家的疑问,组长解释,有些应用需要提前将信息发给应用方才能注册,这样可以节省时间。“能私发给你吗?”记者询问道。组长直接回答:“信息不会被扩散出去,都是安全的。”记者尝试添加该组长的个人微信,被提醒该账号违反平台规定,无法添加好友,无奈只能在群内发了自己的个人信息。

接下来要完成的任务,似乎跟群内的App毫无关联。记者被要求完成的第一个任务,就是用组长提供的手机号注册数字人民币账户。只见他手握4部手机,不停地接收组内成员的验证码,并分别发给成员,可接下来的操作让记者心中“警铃”大作:对方先要求记者用自己的身份证完成该手机号的实名认证,紧接着又要求用记者带来的银行卡帮该账户升级账户等级,这不是相当于将记者的个人信息与一个未知号码绑定吗?

对此,现场没人提出疑问,甚至还有年轻人主动安抚记者,“实名信息都是你的,可以之后再改。”待记者操作完毕后,组长以验收为由拿走记者手机,并退出该账户。

第二个任务更蹊跷:将一个原本绑定自己支付宝的闲鱼账号,更换为工作人员提供的手机号。这一“换绑”操作,实质上是将记者实名认证过的账户关联到一个陌生号码上。当记者质疑这些操作的安全性时,组长信誓旦旦地保证:“只是完成平台的拉新任务,绝对不会用于其他目的。”

可随后的操作,显然和组长的承诺背道而驰。记者看到,记者的闲鱼账号上,突然弹出数十条“本人”发送的消息,颇有些早年QQ账号被盗的意味。“线上话务员做吗?四十一单,一单一结账,有需要可以下载软件。”就这样,记者眼睁睁看着账号被他人使用却无法阻止,直到平台设置的修改手机号的两个小时冷却期结束,记者才改回自己的手机号。

又是提供个人信息,又是出借账号,记者随即找借口中断任务、离开现场。就在走出大门的瞬间,又一条申请开通快捷支付的消息发送至记者手机上。

“充场”存在哪些风险

“很多求职者误以为‘充场’只是简单凑数,却不知自己的身份信息已被用于违法犯罪。”为了几十或几百元报酬,交出核心个人信息,得不偿失

无论是“充场”办理电话卡,还是“充场”认证App,可以说,“充场”本质就是对个人信息的批量“买卖”。

买卖的这头,是出卖个人信息的求职者,另一头,又是如何运作的?为了摸清背后的产业链,记者又同发布兼职信息的中介林某搭上了线。这次,听到记者想要学习做领队的诉求后,林某爽快地表示,只需要缴纳50元“拜师费”,就可以带记者入行。

成为领队,可以获得兼职工作的渠道并发布招聘信息,从中赚取“人头费”。交费后,记者被拉入一个上海兼职领队群,这个近500人的大群内,有各式各样的兼职信息,其中不少是“充场”。“每条招聘信息后面会带有佣金,从5元到几十元不等,一旦有人找你报名,可以介绍给发布招聘信息的人,介绍成功就可以获得佣金。”林某“传授”领队的操作方法。

记者看到,群内有个领队发布了“广电卡充场”的招募信息,便添加其询问详情。对方称,相较于其他几家运营商,办理“广电卡”的人不是很多,上海地区的工作人员没有完成任务,这才通过他们发布招聘信息。至于所谓的安全问题,他表示可以完全放心,“纯绿色的”。他还解释道,之所以要留卡,是因为担心求职者刚办完就注销,这样会导致冲量业绩无法完成,但绝对不会挪作他用。为了取信记者,他还发来和“号商老板”的聊天记录。在随后的交谈中,记者了解到,每成功介绍一个人给“号商老板”,他可以获得20元佣金,而求职者也可以赚取100元报酬,在他看来,这是“双赢”。

记者继续表示想要“入行”的想法,对方称可以向他的老师小九学习,“老师那里有50多个群的渠道”。紧接着,小九又向记者索取199元的报名费,称只需成功介绍几个人就可以“回本”,甚至还可以自己直接接触渠道。记者含混过去,转而打听“号卡充场”的幕后消息,小九给出和领队完全不同的说法:“类似这样的‘号卡充场’,尽量不要去,谁也不知道卡究竟会流向哪里。”至于原因,他并未说明,只是劝记者可以选择其他类型的“充场”兼职。

自此,一条“号商中介—充场工作室—求职者”的黑灰产业链逐渐浮出水面。此前,各地公安部门曾多次披露这一骗局:充场工作室以“高薪日结”“无风险”为诱饵,吸引求职者参与,实际是在收集个人信息用于贩卖,一旦这些信息被用于非法活动,原持卡人甚至可能面临不必要的法律风险。

在互联网时代,充场工作室变得越发庞大和复杂。以记者实际调查来看,仅一个电话卡的“充场”,中间就至少流转了3个中介,如果求职者发现号码被用于非法活动,追责和维权难度不小。

对此,上海普世万联律师事务所律师刘泽若提醒,根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、银行账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助。而根据刑法第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供帮助,情节严重的,将构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

“很多求职者误以为‘充场’只是简单凑数,却不知自己的身份信息已被用于违法犯罪。”刘泽若提醒,为了几十或几百元的报酬,交出身份证号、人脸识别信息、银行卡账号等核心个人信息,实在是得不偿失。若发现个人信息被非法使用,或遭遇“充场”兼职诈骗,应及时收集聊天记录、转账凭证等证据,向公安机关报案,并联系相关机构采取冻结账户、注销账号等措施,维护自身合法权益。同时,网络平台应加强对兼职招聘信息的审核,及时清理虚假、违法招聘内容,从源头遏制“充场”黑产的蔓延。

记者手记

信息即价值,守护好数字身份

接连参与几次“充场”后,一个令人担忧的现实展现在记者眼前:在个人信息保护意识上,许多年轻人表现得比较“草率”。

在大连路一栋办公楼里,20多个年轻人挤在狭小的办公室里,排队完成刷脸认证、办理银行卡、开通证券账户的流程。相较于风险更高的电话卡办理、账号出借,这场“充场”看似比较温和,与路边“送玩偶办信用卡”的活动相差无几。

在一个多小时里,身边竟没有一个人开口询问:“开通这个证券账户会有什么影响?”整个流程就像一条运转顺畅的流水线:年轻人挨个上前,完成操作,领取报酬,然后离开。

更令人担心的是,即便风险就在眼前,仍有人选择视而不见。9月那场App“充场”活动里,记者曾听到有人询问能否连接Wi-Fi下载应用,工作人员低声嘟囔:“只能用自己的流量,怕被平台监测到同一个IP批量注册。”连组织者都知道要规避平台监管,而参与其中的年轻人却浑然不觉其中的风险。

当时,记者还在犹豫是否该在群里公开个人信息,试图和组织者商量时,身旁一个20岁出头的大学生反而安慰起记者:“没事的,我在学校里参加过很多次,实名信息是自己的,随时能改回来。”小张的经历同样如此。对于那场泄露信息的“充场”,他只记得“一天刷了五十多次脸”,却对交出“人脸信息”背后的风险一无所知。

这些年轻人的态度让记者诧异。在这个数字身份比实物证件更重要的时代,这些互联网原住民反而成了最不把个人信息当回事的人群。

在很多人看来,数字身份可以无限复制、随时修改,就像游戏里可以重来的关卡。但在大数据时代,每个数字痕迹都在构建一个独一无二、无法重置的“数字自我”。这个数字身份关联着信用记录、法律风险,甚至影响着未来的人生轨迹。

在这个信息即价值的时代,守护好自己的数字身份,或许是我们能为自己做的最重要的保险。